打开文本图片集

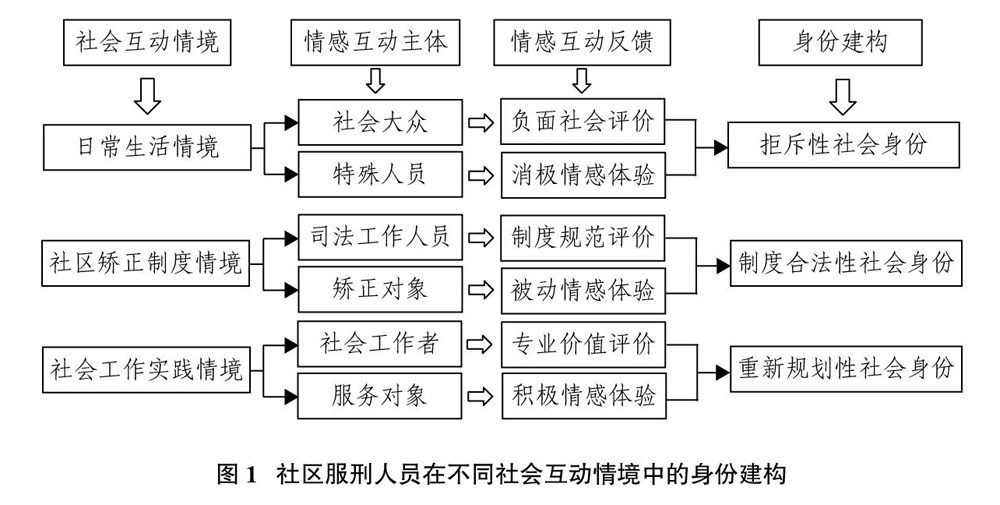

摘要:社区服刑人员等司法领域的工作对象往往由于过往经历而蒙受社会污名、遭受社会排斥,重建其社会身份成为针对这类特殊群体开展情感治理的核心目标。通过审视社区服刑人员在不同社会互动情境中的情感状态及对其身份建构的影响,发现他们在日常生活情境中获得的是消极的情感体验,建构的是“犯罪分子”的拒斥性身份;在社区矫正制度情境中获得的是被动的情感体验,建构的是“服刑人员”的合法性身份;在社会工作实践情境中获得的是高度的情感体验,建构的是“社区成员”的规划性身份。引入社会工作专业服务消减个体在社会互动过程中体验到的消极情感,同时提升、唤醒其积极情感是针对这类特殊群体的情感治理策略。

关键词:情感治理;身份建构;社区服刑人员;社会工作

中图分类号:C916 文献标识码:A 文章编号:1671-23X(2019)03-0055-09

一、问题提出

情感是我国治理体系中基本的、不可或缺的、具有核心地位的元素,社会治理的现代化探讨始终绕不开情感层面的议题。因此,一种有效的治理模式应该是综合性的,不能过于强调理性的制度和技术而忽视情感这一重要维度。尤其对于司法领域的特殊群体来说,他们通常会因曾经的违法犯罪经历而蒙受社会污名、遭受社会排斥,感到自己“不被社会所接纳”“得不到任何人的关心”,实际上有着更加强烈的情感和关怀诉求。以社区矫正工作为例,尽管制度设计的初衷是为了避免违法犯罪者完全脱离社会,从而弱化犯罪标签对其造成的负面影响,但众多研究表明,社区矫正对象即社区服刑人员在日常生活中普遍面临社会歧视和社会网络排斥问题,拥有较低的社会支持水平,有些甚至还会在融人社会的过程中陷人心理健康与精神健康等方面的困境。由此可见,仅仅依靠理性制度的设计与实施并不能有效回应社区服刑人员的情感需求,情感治理已然成為当前针对这类特殊群体开展工作需要着力破解的难题。

在情境性的互动中建构起个体与他人之间的情感联结是情感治理的重要路径之一。从这一角度来看,社区服刑人员相较于监狱服刑人员会更多地参与到各种社会互动情境之中。如他们需要融人的日常生活情境,融入由于制度设计而形成的社区矫正制度情境以及社会工作实践情境。然而,以往的研究主要是从单一视角,如从社会建构论或主体性身份认知的角度对社区服刑人员在日常生活情境中遭受污名与排斥的状况做出丰富的阐述,却鲜见从情境互动视角进行的分析,同时对该群体在社区矫正制度情境和社会工作实践情境中具体状况的分析也相对不足。目前这种研究现状显然不利于我们对社区服刑人员回归社会的过程进行整体认识和深刻理解,对于如何建立起他们在社会关系中的情感联结也感到束手无策。现有研究很少谈及社区服刑人员的身份问题,似乎这就是一个不言而喻或者根本不需要加以讨论的问题。但是,无论从理论层面来讲,还是就本土实践经验而言,社区服刑人员身份的重新塑造都应该成为他们完成再社会化过程的应有之义,这也是我们针对这类特殊群体开展情感治理的核心目标。

基于此,本研究聚焦身份建构问题,对10名社区服刑人员进行深度访谈,探讨他们在参与日常生活、矫正制度和社会工作实践三种主要互动隋境中的情感联结状况,以及这些互动对于建构其身份的影响,从而对如何在情境性的互动中建构有利于社区服刑人员顺利融入社会的身份做出进一步的分析,以明晰针对这类群体开展情感治理的策略与机制。

二、文献综述

身份建构(construction of identitV)一直以来都是哲学、社会学、语言学、心理学等各个学科研究的热点,相关研究成果层出不穷。目前有关身份建构的理论渊源主要都是来自于身份认同(identification)的研究。在社会学意义上,身份认同不仅包括个人心理过程,还反映出个人与社会、与集体的关系,是自我身份归属和社会身份认同的统一。前者指依据个人的独特素质而建构的认同,涉及的是对自己的主观评价以及将主观评价放在群体和社会环境中来寻找自身位置的过程;后者指依据社群成员资格来建构的认同,涉及的是个体从属于某个群体以及由群体身份伴随而来的在情感上与价值观上的一致认同。通过社会身份的认同与建构,人们不仅可以提高自尊,减低无常感或提高认知安全感,还可以满足归属感与个性的需要,找寻存在的意义等。

(一)“他者承认”:符号互动论视角下的身份建构议题

在社会学领域,由米德开创的符号互动理论对认同研究产生了较为重要的影响,很多研究者都从中汲取理论资源,形成了自己的认同理论。例如,耐尔森·富特(Nelson Foote)将身份认同看成是一个通过命名(meaning)来进行的过程,并且特别强调重要他者的认可;斯特劳斯(Strauss)在其1 959年出版的《镜子与面具:关于认同的研究》一书中指出,认同必然与自己和他人对自我的重要评价相联系,是一个由自我评价(来自自我和他人的)、个人的位置和评价、个人的各种名称、经历的和对生活过程有影响的各种变化等部分组成的互动过程。20世纪60年代,随着研究的进一步深入,“认同”逐渐成为一个综合的概念,“情境”则被引入到有关认同的研究中。在格里高利·斯通(Gregory P.Stone)为认同所下的定义中,认同被看成是个体在情境中(situated)所获得的一种意义,并且会不断变化。

国内在互动论视角下进行的身份建构经验研究,强调身份建构并非是单渠道的“自我表达”,而是一个动态的互动过程。通过与他人的沟通交流,个体将自我身份的定位和对他者身份的期望赋予对方,他者则根据自身的方式做出相应的反应,随后这种反应又会加强自我对习得而来的身份和利益的定位。例如,有研究发现,在互联网技术日益发达的现代社会,个体在网络空间中的身份建构主要包括展现网络形象、获得反馈和反馈的内化等互动过程。教师的身份则普遍被认为是在教学过程中与学生建立良好的师生关系、并通过与他们之间的互动和话语交流而建立起来的;通过这样一种互动的过程,不断丰富对“教师是谁”和“教师应该怎样行为”等问题的认识。此外,也有部分学者在探讨流动人口的身份建构问题时,开始批判性地看待以往的“制度建构”范式,转而关注从微观层面探讨在日常生活的互动过程中流动人口的身份建构。研究结果表明,外来流动人口的身份是在与本地居民的日常交往以及城市居民的话语权中被建构和符号化的。